- Home

- 新製品&新技術NOW, 話題, プレスリリース

- 理化学研究所、量子とスパコンの連携で量子化学計算に成功、難解な化学問題に突破口

理化学研究所、量子とスパコンの連携で量子化学計算に成功、難解な化学問題に突破口

- 2025/6/19 12:33

- 新製品&新技術NOW, 話題, プレスリリース

■古典計算の限界を超えたシミュレーションを実現、5~10年以内の産業応用を視野に

理化学研究所は6月19日、IBMの量子コンピュータと自らが開発したスーパーコンピュータ「富岳」を連携させ、従来の古典計算機では解析が困難であった量子化学の課題に対して、科学的に意味ある成果を得たと発表した。50量子ビットを超える大規模な量子化学系を対象に、古典的手法では対応できない領域で量子計算の有効性を世界で初めて実証した。新薬や新材料の開発に資する量子コンピューティングの実用化に向け、大きな一歩となる。

■創薬・材料開発に道を開く、量子の弱点をスパコンで補完

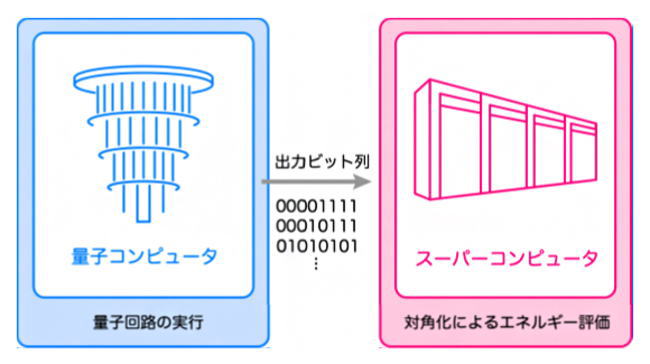

分子レベルで物質の性質を明らかにする「量子化学計算」は、創薬や触媒の開発に欠かせない技術である。しかし、多数の電子が相互作用する「電子相関」を扱うには計算量が急増し、従来のスーパーコンピュータでも対応できる分子の規模は限られていた。この根本的な制約を超える手段として量子コンピュータが注目されているが、現行機はノイズによるエラーが多く、精密な計算には不向きという課題もある。今回の国際共同研究では、量子コンピュータの特性を活かしつつ、その欠点をスーパーコンピュータが補うという連携アプローチが採用された。

■量子ビットとノードの連携が鍵、現実的な分子解析を実現

研究チームは、IBM製133量子ビットプロセッサ「Heron」と、「富岳」の最大6,400ノードを組み合わせて解析を実施。対象としたのは、電子相関の強い窒素分子の結合切断過程や、電子状態が複雑な鉄硫黄クラスターといった量子化学上の難問である。まず、量子コンピュータにより分子の電子配置をサンプリングし、出力されたノイズを含むデータから有効情報のみを抽出・再構成する独自アルゴリズムを開発。選別されたデータを用いて「富岳」が大規模並列計算を実行し、物理的に妥当なエネルギー状態を導出することに成功した。これにより、量子コンピュータ単独では不可能だった分子系の解析が可能となった。

■量子と古典の融合が開く未来、産業界にも新たな波及効果

今回の成果は、量子コンピュータとスーパーコンピュータの連携が、実用的な科学課題の解決に直結するという新たな展望を示した意義深い実証例である。今後、量子デバイスの性能向上や誤り訂正技術の進展によって、より複雑な化学反応の予測が可能になれば、材料設計や創薬、エネルギー開発など幅広い分野での応用が見込まれる。また、この研究が浮き彫りにしたのは、量子と古典のハイブリッド計算環境の重要性である。科学技術用高性能コンピュータ(HPC)を企業や大学に提供するHPCシステムズ<6597>(東証グロース)にとっては、連携計算の核を担うHPCの需要拡大が期待される。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)