【マーケットセンサー】次世代型地熱発電が新たな成長市場に、政府が導入行程表、再エネ投資に追い風

- 2025/11/3 09:42

- コラム

■政府が次世代地熱の導入行程表を策定、2030年代初頭の商用運転実現を

政府は、次世代型地熱発電の導入に向けた行程表を公表し、2026年から掘削準備と調査を開始し、2030年代初頭の商用運転開始を目標に掲げた。発電容量は2040年に1.4ギガワット、2050年には原子力発電所約7基分に相当する7.7ギガワットを目指す。未開拓地域での事業リスクが大きいことから、政府とJOGMECが資金支援や調査を担い、自然公園などでの開発加速やリードタイム短縮を図る。2025年2月には第7次エネルギー基本計画でも次世代地熱の早期実用化が明記されている。

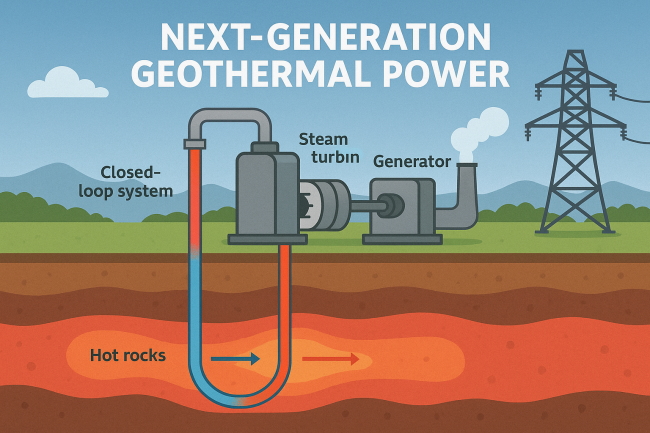

■ローズドループや超臨界など、次世代型地熱の中核技術と実用化に向けた課題

次世代型地熱の中心となるのは、熱水に依存せず地下熱を循環利用する「クローズドループ地熱」と、地下4〜5キロに存在する超高温層を利用する「超臨界地熱」である。前者は温泉地以外でも開発可能とされるが、商用化例がなく量産技術や採算性が課題である。後者は従来の数倍の発電効率が期待され、産業技術総合研究所、NEDO、JOGMECが研究開発を推進している。政府は2024年に「地熱開発加速化パッケージ」を策定し、法規制緩和や地域合意形成の支援も進めている。

■中部電力・三菱重工・鹿島建設など民間企業の参入と実証プロジェクトの動き

民間企業の参入も加速している。中部電力は三井物産やカナダのEavor社とクローズドループ実証に取り組み、鹿島建設は掘削技術の実証を進める。三菱重工業は超臨界対応タービンを含む発電システムで世界的実績を持ち、富士電機は地熱タービン供給で世界最大シェアを維持する。Jパワーは秋田県山葵沢地熱発電所の運営を拡大し、三菱マテリアル、三菱ガス化学、アストマックスなども地熱事業への出資や関連会社設立を進める。2025年からは「次世代型地熱推進官民協議会」に70社以上が参加し、技術標準化や事業モデル構築が進められている。

■エネルギー安全保障・株式市場・産業成長への波及と、コスト・技術・競争の課題

日本は世界第3位の地熱資源を持ち、脱炭素と電源安定化の両立を図る上で次世代地熱は重要な選択肢となる。再生可能エネルギー関連銘柄として株式市場の注目も高く、技術実証や政策支援の進展が株価材料となっている。一方で、掘削コストの高さ、技術開発の不確実性、国際競争の激化が課題として残る。政府は補助制度や規制緩和を通じて投資環境を整備する方針であり、中長期的にはエネルギー安全保障と経済成長を支える戦略産業として期待されている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)