【銭湯、利益6割減で存続危機】物価高直撃!値上げと競争激化で厳しさ増す

- 2025/11/19 14:37

- その他・経済

■サウナ人気でも経営改善ならず、銭湯が試される文化存続の道

銭湯運営会社の業績は改善と悪化を繰り返し、厳しい環境に直面している。東京商工リサーチ調査によれば、長引く物価高と燃料費の高騰が重荷となり、近年の入浴料金の相次ぐ引き上げ効果は薄れている。かつて地域の生活インフラとして愛されてきた銭湯だが、家庭風呂の普及、後継者不足、施設老朽化など構造的な課題が圧迫を続け、競争環境もスーパー銭湯の台頭で一段と厳しさを増した。サウナブームの追い風があったものの、必ずしも収益改善につながっていない実態が浮き彫りになっている。

銭湯数の減少は深刻である。全国公衆浴場業生活衛生同業組合連合会(全浴連)によると、全国の銭湯数はピークの1968年に1万7,999軒あったが、2025年には9割減の1,562軒まで減少した。毎年5%前後のペースで減っており、この傾向が続けば2035年には1,000軒を割り込む恐れがある。公衆浴場法に基づく公共性を有し、各都道府県が料金上限を管理、水道料金減免などの優遇措置を受けてきたが、入浴客は右肩下がりで減少し、存続に向けた投資の余力が乏しい事業者も多い。地域コミュニティの核としての役割は依然大きいが、廃業が現実的な選択肢となりつつある。

■V字回復から一転、利益急減

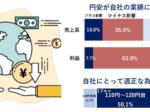

銭湯運営37社の決算分析では、業績の浮沈が鮮明となった。コロナ禍前の2019年の売上高合計は275億3,400万円で最終利益は3億7,060万円だったが、2021年は売上高237億3,100万円、最終損益は2億800万円の赤字に転落し、2022年には赤字が5億8,100万円まで拡大した。その後、サウナ人気を起点に回復が進み、2023年にはV字回復を果たした。しかし2025年は売上高が前期比7.4%増の296億3,500万円と3期連続の増収ながら、利益は58.1%減の8億8,100万円に急減するなど、収益力の低下が鮮明となった。物価高と光熱費の急騰が足かせとなり、値上げの効果を相殺している。

一方で、料金値上げは競争環境を悪化させる。大阪府600円、東京都550円など値上げが進んだ結果、設備充実のスーパー銭湯との価格差が縮まり、利用者離れのリスクが増す。燃料費上昇下での値上げは不可避だが、二極化した経営判断が生じており、老朽施設では改修がままならず、後継者不在も重なり廃業が増えている。週3回銭湯に通う利用者は、地域の交流拠点としての価値を強調し、独自文化の継承を願う声も強い。銭湯は今も多くの人にとって心身のよりどころであり、その文化を未来に残すための模索が続いている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)