■円安と生産コスト上昇が直撃、値上げ難で経営圧迫

ステーキ店の経営悪化が鮮明になっている。帝国データバンクの調査によると、2024年に判明したステーキ店の倒産(負債1000万円以上、法的整理)は13件で、前年(8件)を上回り2年連続で増加した。年間としては初めて10件を超え、過去最多を更新。個人営業など小規模店の廃業や閉店を含めると、実際にはより多くのステーキ店が市場から撤退したとみられる。

■他業種は代替メニューで対応も、ステーキ専門店は打開策に苦慮

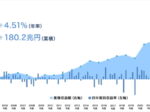

ステーキ店を苦しめる最大の要因は、主力商品の原材料である外国産牛肉の値上がりだ。総務省の小売物価統計調査を基に帝国データバンクが推計したところ、米国産や豪州産をはじめとする輸入牛肉価格は、2024年平均で100グラムあたり366円(店頭価格ベース)と、コロナ禍前の2019年比で24%上昇した。円安による輸入コスト増加に加え、特にリーズナブルだった米国産では干ばつによる飼料価格上昇などで生産コストが高騰。さらにセットメニューのサラダや付け合わせの野菜も値上がりが続き、ブロッコリーは5年間で約2割、にんじんやじゃがいもでは4割近い値上がりとなり、利益を圧迫している。

他の外食産業では割高な輸入牛肉を使用するメニューを減らし、相対的に割安なチキンステーキなど代替メニューを拡充することで価格を抑え、販促につなげるケースもみられる。しかしビーフステーキを目当てに来店する顧客が多いステーキ店ではそうした対応も容易ではない。もともと他の外食メニューに比べて割高なことから値上げも難しく、低価格を売りとしたステーキ店や小規模店では、値上げ難と仕入れ価格の上昇ペースに耐えられず事業継続を断念したケースは少なくないとみられる。

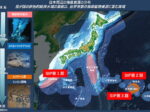

メインとなる輸入牛肉は特に米国産で、トランプ米大統領による関税政策などで一層の仕入れコスト増が見込まれ、価格低下の見通しは立っていない。足元では、輸入牛肉の調達先を米国産より安い豪州やこれまで取り扱いがなかったアルゼンチンなど南米にも拡大するほか、国産牛肉も取り扱うなど、割安な牛肉の調達を模索する動きもある。だが「割安な牛肉」を使用したステーキのビジネスモデルは転換を余儀なくされており、リーズナブルな価格で楽しめたステーキ店に大きな試練が訪れている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)